Food Chemistry | 发酵软黄金:4D蛋白质组学与组织学联手揭秘糟鱼非线性软化的分子轨迹

Food Chemistry | 棕榈仁粉饲喂藏羊的肉质密码:蛋白质组学与磷酸化修饰的联合破译

2025 年 7 月 30 日

百谱生物诚邀您参加第十二届全国功能基因组学高峰论坛

2025 年 8 月 6 日

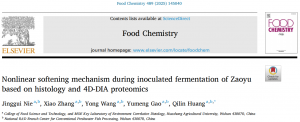

2025年6月,华中农业大学黄琪琳教授团队在期刊《Food Chemistry》上发表了一篇题为“Nonlinear softening mechanism during inoculated fermentation of Zaoyu based on histology and 4D-DIA proteomics”的研究成果。该研究利用组织学观察和4D-DIA定量蛋白质组学技术,分析了接种发酵过程中糟鱼质地和微观结构的变化,解析了糟鱼接种发酵过程中的非线性软化机制,为发酵鱼产品的质地调控提供理论依据。

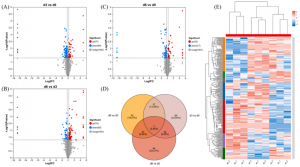

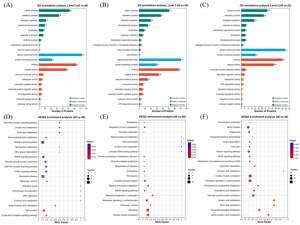

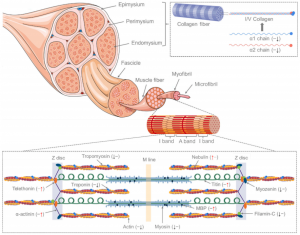

接种发酵可软化糟鱼肌肉,但其潜在机制仍不明确。在此,通过组织学分析和4D数据非依赖采集(4D-DIA)定量蛋白质组学技术,阐明糟鱼的质构演变机制。糟鱼的硬度和咀嚼性呈现非线性变化:早期(1-3天)下降,后期(4-6天)上升,分别降低56.09%和43.83%。组织学观察表明,硬度下降主要归因于肌束吸水后肿胀降解,而后期硬度上升则是由于肌束膜严重破坏导致肌束聚集收缩。蛋白质组学与生物信息学分析鉴定出34个与糟鱼质构相关的潜在蛋白质标志物,其中结构蛋白的降解及其等电点诱导的聚集现象,解释了肌纤维的降解与聚集行为,而连接蛋白、代谢酶和调控因子可能促进了这些过程。该研究结果有助于理解发酵鱼类产品的质构变化机制,并为更精准地调控其质构提供理论依据。

图1 糟鱼全肌蛋白的电泳图

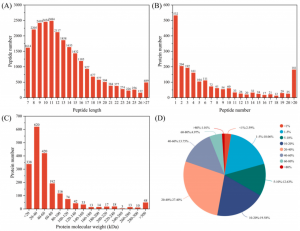

图2 鉴定的蛋白质和肽段的特征

图3 d3/d0、d6/d3和d6/d0比较组中差异蛋白的火山图

图4 d3/d0、d6/d3 和 d6/d0 比较组中差异蛋白的GO二级功能注释和KEGG富集分析

图5 糟鱼肌肉结构分布及关键结构蛋白丰度变化

本研究通过组织学、蛋白质组学和生物信息学方法,阐明了糟鱼接种发酵过程中质构的演变机制。糟鱼肌肉在接种发酵期间呈现非线性软化特征,即硬度和咀嚼性在发酵早期(1-3天)快速下降,而在后期(4-6天)有所上升。组织学观察表明,硬度下降是由于肌束吸水后肿胀降解以及肌束膜轻微破坏所致;而硬度上升则源于肌束周围肌束膜的严重损伤,导致肌束聚集并形成致密的肌肉结构。蛋白质组学结合生物信息学分析,鉴定出34个与糟鱼质构相关的潜在蛋白质标志物,包括17个结构蛋白、6个连接蛋白、5个代谢酶和5个酶活性调控因子。结构蛋白的降解及其等电点诱导的聚集现象,解释了不同发酵阶段肌纤维的降解与聚集行为,而连接蛋白、代谢酶和调控因子可能对这些行为起促进作用。这些发现从组织学和蛋白质分子水平为理解发酵鱼类产品的质构变化机制提供了新见解,有助于更精准地调控发酵鱼类产品的质构。